这些年里,断断续续的总会听到这样一些新闻。

复旦大学教师于娟因乳腺癌去世,她在病中日记中写道,“回想十年来,我基本上没有在晚上12时之前睡过……后来我得了癌症,开始自学中医,才知道熬夜直接危害肝脏”。

2015年 ,刚刚加入百度的程序师林涛海因为连续工作48小时,而猝死在睡梦中,再也没有醒过来。

2016年,天涯社区副主编金波在下班路上猝死。他生前“工作比较拼,经常熬夜”。

90后女演员徐婷因淋巴瘤去世,她曾自述:“五年来拼命拍戏,无数次熬夜,累的腰间盘突出”。

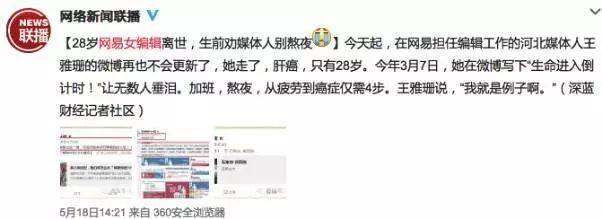

28岁网易女编辑王雅珊离世,生前劝人别熬夜。

总觉得还年轻,还有资本,生活还很长,不幸和死亡离我们都很远。所以还会尽情的挥霍,甚至肆无忌惮的熬夜。

小时候每天九点多睡觉已经算是熬夜了,每天七八点吃完饭就开始进入梦乡,到了高中学业繁重,可能会晚一点。而到了大学乃至工作以后,十点睡觉都会觉得不正常。

不熬到凌晨,生命似乎就不太丰满了。

有人说,熬夜只是为了和自己待会。深夜里没有人聊天,也没有白天的喧嚣,是一个人最能静下心来的时候,也是和自己对话的好时机。时间那么短暂易逝,舍不得一天就这样过去。

孤独的人,就不要熬夜了。全身疲惫之后去重新获取丰盈的力量,睡个好觉可以帮助你对抗全世界。

所以很多时候,当人们遇到变故了,都是试图睡一觉。因为睡一觉什么都会过去,所有的伤痛都是可以被忘记的。

1

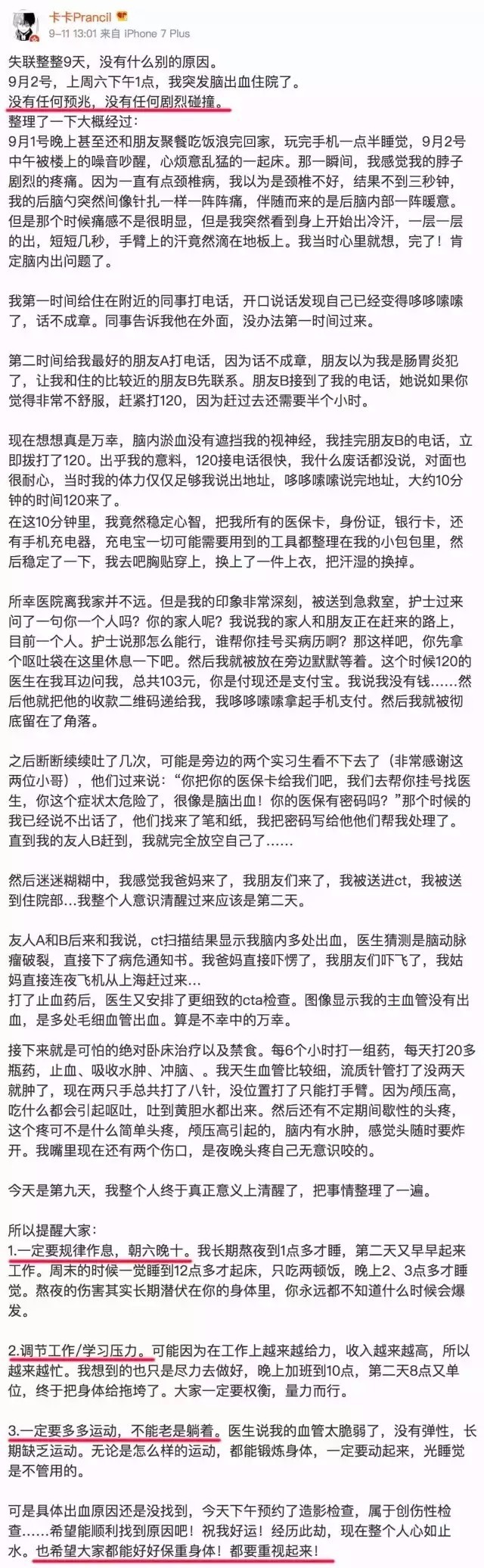

这几天微博有个叫卡卡的年轻网友脑内忽然出血,引发不少人的关注。

卡卡提了几点,我相信都是肺腑之言,像多运动、学会调节压力、不要熬夜、作息规律,这些大部分人都知道,但还是无法做到。

鸡汤给你说一百遍,什么不要熬夜,不要乱吃东西,都是假的,没用!生过一场病,你就都懂了。

从这个角度来说,“疾病”是最好的鸡汤,“死亡焦虑”才是最好的鸡血。

熬夜这个习惯,大概只有经历过彻底的病痛,才能彻底的戒除,这个问题本质是个成本消耗的问题。

耗没了,也就乖了。

尤其如今奋斗在一二线城市,工作起来不要命的人,我想他们大部分都是勤奋的,也都能够意识到自己正在透支健康,但却不能停止,为什么?

一是还没到临界点,二是抱有侥幸心理。

2

前几年朋友聚会的时候,聊的都是:八卦、游戏、电影、小说。今年见了几个朋友,聊的是:地产、社保、理财、就业、房产限购......

甚至有个在保险公司做的哥们儿,当场推销起了重大疾病保险套餐,给我们分别介绍了A餐、B餐、C餐各有哪些福利。

每每讨论起这个话题,心里总是一阵悲凉。

因为生老病死无从抵抗,所以这件事更显悲凉。

90后这代人,可能感触更深。

病不起,死不起。

我们的父母正在逐渐退场,你就是“上有老,下有小”的接班人,包袱在你身上,就知道沉不沉。

以前家里出事了,你还能抬头看看,你的头顶有父母。现在家里出事了呢,抬头一看没人了,父母都在下面。

自己才是最上面的那个人。

顶梁柱的角色每一代都得有人来演,等你真正做了那根柱子,可能才会发现做柱子是一种什么样的体验,才会意识到柱子不能倒。

因为除了自己,没有别人会替自己支撑。

3

雷军在金山工作的时候,曾是最不爱睡觉,最不爱吃饭的人,那一阵“不要命的工作”也被视为优秀人士的习惯。

谁睡得少谁牛逼,谁加班时间长谁牛逼。

但雷军只有一个,普通人你每天睡4个小时试试,持续一周大概就疲得连亲娘都不认识了。

我比较反感一些鸡汤导师用自己的经历忽悠年轻人,什么每天只睡4小时,那真的就是在害人。你当年拼一拼,也许就过去了,但有的人拼一拼,可能就拼死了。

不可否认有的人就是能每天只睡4个小时,还元气满满,但那时极少数。

这个睡眠时间不是大部分人能接受的,正常成年人就应该保证每天至少7小时以上的睡眠。

4

这几年我疯狂的迷恋健身,没别的原因,对肌肉和曲线也没有额外的喜欢,只是开始惧怕“死亡”这件事。

某回在健身房健身,一记者模样的人偷偷摸摸进来,旁边还带了个摄像师。

她举着小话筒问我:“先生,请问您健身多久了?”

“3年吧。”

“请问您坚持健身的原因是什么呢?”

“怕死。”

记者说有没有别的原因,这个不让播。

我说没别的原因了,你要答案,这就是最真的答案。

前一阵中年人用保温杯泡枸杞,被人在网上嘲的不行。

我觉得保温杯、秋裤这类东西都是成长路上的必然,没什么好嘲的。每个人终将拿起保温杯,每个人也终将老老实实的为自己套上秋裤。

责任编辑:

.jpg)

普通会员

普通会员