你热衷于计算卡路里吗?

我幻想过,如果人类社会有一天进步到能用视觉检测卡路里就好了:眼球一扫便利店的三明治,眼前就会弹出一个很有科幻感的框,写着:热量360kcal,这样就能帮我判断,该吃什么,不吃什么了。

沉迷计算卡路里的那几年,或许你和我一样,把自己当成一个账本,一丝不苟地记录每天的摄入消耗比:

一块抹茶蛋糕,420kcal;

一根卤鸡腿,236kcal;

跑步1小时,配速8公里,600kcal;

可跑完步很饿,好想吃块香喷喷的muffin,一查热量:552kcal!

纳尼?!我吭哧吭哧地跑了一个小时,膝盖也痛了,上气不接下气,居然只消耗了一个巧克力muffin的热量?!

我曾无比寄希望于运动,相信我能瘦下来,全靠它消耗的卡路里。可当我记了一段时间卡路里之后,我绝望地发现一个事实:

就凭我每天跑步的那么一个小时,也仅抵得过一块蛋糕或一杯奶茶的热量,而消耗一斤脂肪要3500卡路里。

我的心里突然蒸腾起一股巨大的虚无。我感觉自己流的汗水,燃烧的卡路里,全白费了……

那一瞬间,我有些恍惚:运动对于我来说,到底意味着什么?如果只是为了减肥,我怕是要跑出一条长城,才能瘦得立竿见影吧。可如果不是为了减肥,运动还有其他存在的必要吗?

经过了几年的摸索,在尝试过无数种运动方式之后,我得出了一个结论:

王国维说“人生有三重境界”,其实运动也有三重境界。大多数人基本需要把这三层次走了一遭,才能确定运动对自己的意义是什么,是否还要坚持。

1

阶段一:运动=燃烧我的卡路里

有首歌怎么唱来着?

来来 深呼吸 晨跑夜跑游几米

平板哑铃划船机 不达目的不放弃

燃烧我的卡路里!

正如我上面提到的,刚开始运动,很容易建立简单的因果关联:

对我来说,运动=燃烧卡路里,只要开始动起来了,我就可以完成减肥大业;

对有的人来说,运动=健康,“饭后走一走,活到九十九”,恐怕也是种迷信。

这个阶段的大多数人,几乎无一例外地陷入了同一个误区:运动≈单一的有氧消耗。打开豆瓣一看,像我这样迷信运动的人,还真不少——

听听这些减肥小组的名字:不减肥就去死,不跑步就会死,少吃多动就是王道,还有跳绳减肥小组,爬楼梯减肥小组……

处在这个阶段的我们,坚定地把单一的有氧运动奉为减肥的圣经,因为它强度大,消耗多啊,消耗得多,那我不就能多瘦一斤吗!

-图源:网络-

一走上跑步机,就紧张兮兮地告诉自己,必须跑够40分钟啊!少了一分钟,就觉得没跑够。

不敢休息,一停下来,和朋友聚餐,就担心自己第二天体重会上涨,内心充满了罪恶感。

唯一满足的时刻,是练完汗流浃背,筋疲力尽,躺在地上,似乎这样我才能放心地对自己说:练得好累,出了好多汗,看来我已经瘦了……

结果呢,当我练得越多,流的汗越多,我反而发现,不知道从哪一天起,跑步、划船机对我似乎不起作用了。我越是拼命地迈开双腿,挥汗如雨,身体就像启动了预警系统,死死地攥住我的皮下脂肪。

辛辛苦苦练了7天,每天消耗500千卡,想着怎么也得瘦1斤了吧?一上称,差点昏过去:体重纹丝不动。

以燃烧卡路里为目的的运动,注定走到困境,怎么也出不来了。

2

阶段二:运动=正确的生活方式

不知道从什么时候起,运动圈有了鄙视链:

增肌党鄙视减肥党,无氧运动鄙视玩体能的,体能的鄙视热衷有氧的,有氧的鄙视跳广场舞的大爷大妈。

我有个朋友是薄薄的纸片人,听别人说深蹲可以增肌,就每天虔诚地去健身房,在深蹲架那勤勉了好久。

有一天,她苦恼地问我:怎么办,我一点都不喜欢深蹲!大家都说举铁好,我却找不到一点乐趣。我还要不要继续深蹲?

当“健康”成为趋之若鹜的迷信,运动也有了政治正不正确之分。前几年莫名刮起了一股“举铁风”,大街小巷,男女老少,人人都要举起哑铃和杠铃杆,气沉丹田,使出吃奶的力气练深蹲、硬拉、划船……就因为传说中的那句“举铁比有氧更健康”。

男人指望疯狂上重量,练出倒三角的超人身材,女人寄希望于举铁,把自己练成小蛮腰翘臀。

是啊,媒体和无数“科学”实验告诉你,举铁(也叫无氧运动、抗阻训练)的好处可多啦,既能增强肌肉,又能提高基础代谢,同等重量下肌肉的体积比脂肪小,让你看起来更紧致、身材更好;而长期有氧会让你掉肌肉、皮肤松弛、身体没型blahblahblah……

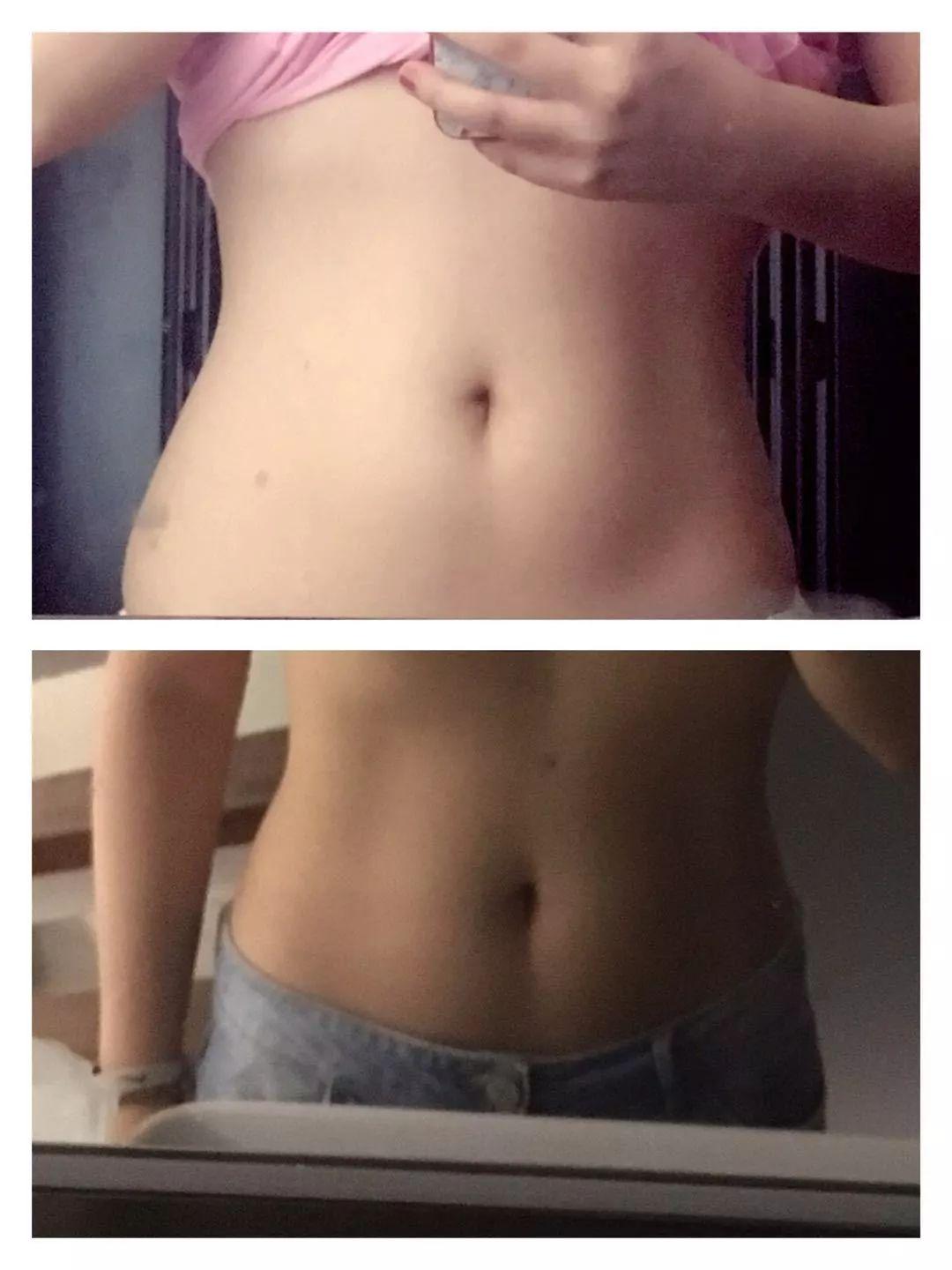

说错了吗?没毛病。作为抗阻训练的受益者,我得承认,举铁让我look better:曾经身材像个H型的我,如今也有了X身段,不能不说跟长期规律的核心训练有关;而我自从单一的有氧训练变成有氧+无氧,我也确实瘦了不少。

-2017.8 vs 2018.8-

但如果一定要把举铁和健康捆绑塞进我的生活,好像不举铁、不增肌,我就不健康了,那我并不认为。

有段时间,我发现举铁对我来说成了一种负担:我训练的重量始终停在那个阶段,如果把杠铃片从20lbs换成30lbs的,我就感觉又疲惫又乏味。

而我不知道如果继续提高重量,对我来说意味着什么。我问自己:你真的需要练“大”,或者需要把“我是能硬拉70kg的女孩”作为谈资吗?

答案是:不。当我发现,通过举铁能提高的新陈代谢,少得可怜(少则几十卡路里,多则一两百卡路里),而我能发掘出比举铁更有意思的多种训练方式之后,我就不再视之为“唯一且正确的生活方式”了。

3

阶段三:运动=身心合一的自然

进入这个阶段,完全出于偶然。去年下半年,身体像个失修的水管,补了此处漏那处,我不得不降低运动频率,减少运动强度。

为了保持精神,我开始练瑜伽,并且每周保持至少1次的孤立训练:要么针对髋关节,进行基础的激活;要么针对大肌肉群,轮流刺激。

当放弃了拼命流汗的疯狂运动,放弃了“科学”、“正确”的运动模式,我开始格外关注身体的变化:

当我深呼吸,将所有的空气吸进我的身体,我感觉自己的腹部隆起,充盈得像个气球。

我能保持髋部稳定,只扭转胸腔,让它充分挤压。

我开始清晰地感到身体的每一寸细微的变化,比如右下侧智齿的隐隐作痛,走路时臀中肌的持续发力,吹了一夜冷风后昏昏沉沉的头。

我比从前更“脆弱”了,我也比从前更灵敏了。

至此,我才终于承认:如果说之前,我运动只是为了活成别人眼中的正确,现如今运动之于我的意义,是让我感受到自己,和我的身体相连接。

我是那一起一伏的呼吸,我是那扭向一边的胸腔,我是被充分伸展的髋关节,我是延伸向上的手臂。

我是我的身体,我,还是我。

-图源:unsplash-

也是这个阶段,我惊喜地发现:曾经让我最为发愁的小腿,居然瘦了2cm!而我并没花一分精力在它上面,我只是让髋关节舒展,集中更多注意力在臀中肌上,让它变得有力。

曾经走路要靠小腿代偿,如今当我激活了臀部,放松了大腿前侧凸出来的那块肉,我的小腿也跟着释放了。

而我并没有因为降低强度,或减少了运动频次,体重就疯狂反弹。这多少让我如释重负:要知道之前,我会因为一周没打够5次运动卡,而耿耿于怀很久。

多么神奇?遵循身体,它就会如你所愿。

没有绝对正确的运动,也没有适合于所有人的生活方式。

如果跑步让你快乐,跑完也没有感到膝盖不适、异常疲惫,那就去跑;

举铁给你力量,而不是带来更多负担和消耗,那就按自己的节奏来;

如果以上你都不喜欢,那也不必强迫自己变成那样。

不必迷信所谓的“科学”,不必坚持别人都在遵循的生活方式,你只要找到你的身体喜欢的运动和生活节奏就好。

你希望活成一个正确的人,还是活成一个舒适的人?

芝麻:一个懂点心理的互联网人,终身学习倡导者。

-留言-

运动之于你的意义是什么?

责任编辑:

.jpg)

普通会员

普通会员