跑步并不是一件简单的事,要想提升跑步的效果,有些事我们必须得了解。

有时我们跑着跑着就会出现喘不过气,呼吸不顺畅或呼吸急促,那是因为我们没有经过适当的训练。

所以,小编提醒:多了解一些知识是没有坏处的哦!

提升跑步的能力必须依赖很多因素。由于跑步特别有益于心血管与心肺系统,因此这两者和跑步能力有着密不可分的关系。

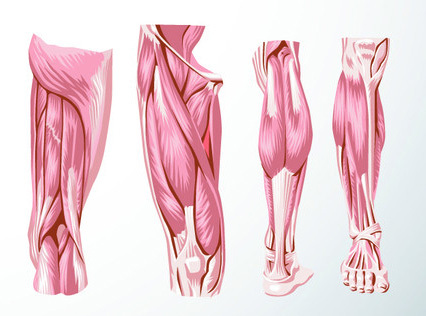

但不当的速成训练(以过快的速度完成太长的跑程)或对骨骼肌系统疏于照顾都是阻碍跑步能力提升的原因,因此即使是一项卓越的培训计划,也有可能会因为某些原因而导致人体结构的缺陷更加严重,以及肌肉失调的状态持续恶化。

无论从训练的哪一个层面来看,都应将肌力训练纳入整体的训练计划,因为跑者必须由完善的肌力训练才能维持正确且良好的步态,进而提升跑步的效率。因此,在经过一系列简单、正确的训练或是适当的训练之后,不但能改善跑者的心血管和心肺功能,跑步的效率也会因而提高。

心血管及心肺系统

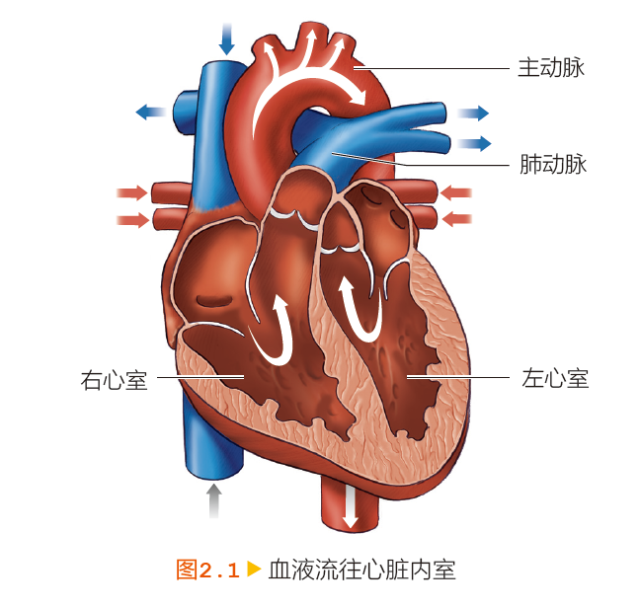

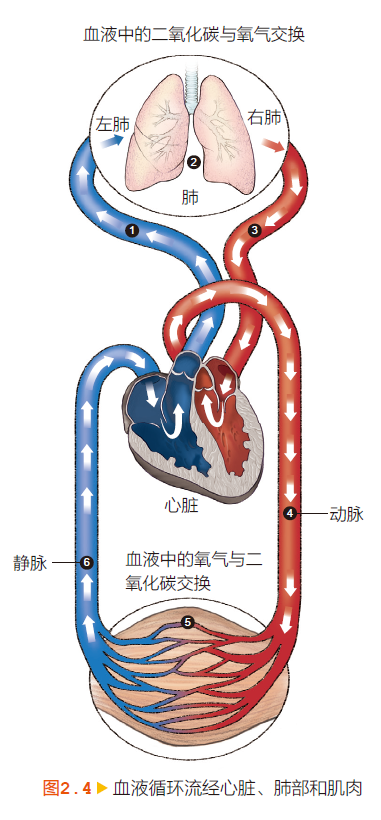

心血管系统是一个血液循环输送系统,其包括了心脏、血液和血管(静脉与动脉)。简单来说就是由心脏输送血液,接着血液从心脏经过动脉,然后再经由静脉流回心脏(图2.1)。

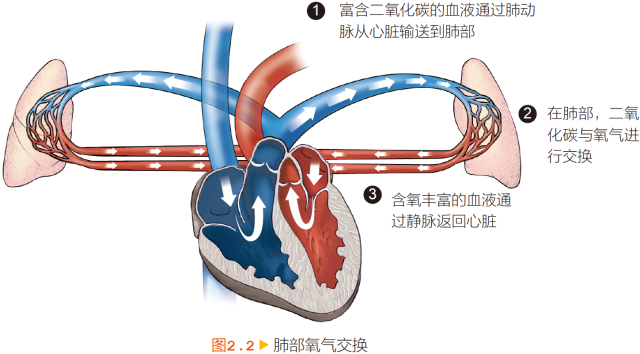

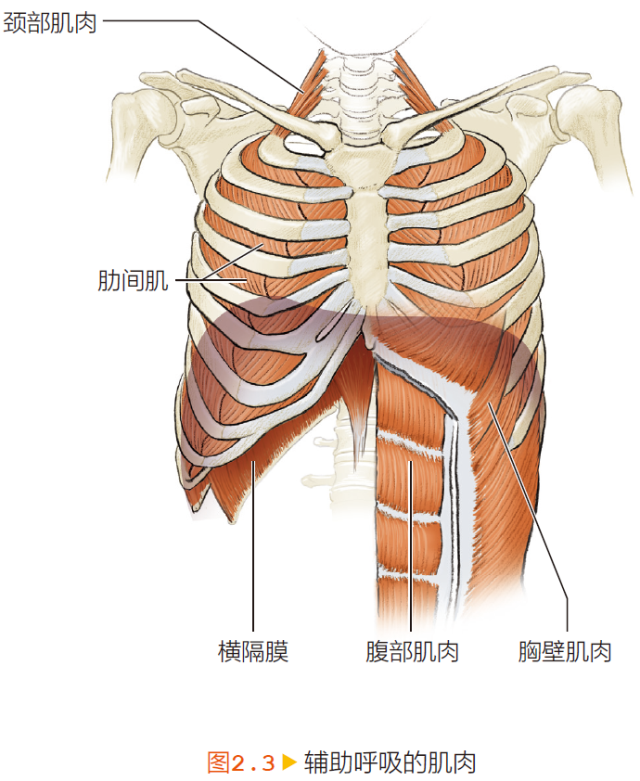

而心肺系统则包含心脏和肺,其由口鼻吸入空气,然后由横膈膜与其他部位的肌肉将之推至肺部,此时氧气会混合在血液里(图2.2)。

图2.3显示了呼吸运动时协同工作的肌肉。当心脏透过肺动脉将血液输送到肺部时,心脏与肺就会开始产生作用,此时人体所吸入的空气(氧气)会溶于血液中,然后含氧的血液会经由肺静脉流回心脏,之后由心脏的主动脉输送血液并产生含氧量高的红血球。

人体所吸入的空气(氧气)会溶于血液中,然后含氧的血液会经由肺静脉流回心脏,之后由心脏的主动脉输送血液并产生含氧量高的红血球。然后,主动脉负责将含氧量高的红细胞推送到人体各个肌肉部位(图2.4)促使人体运动。

心血管与心肺系统的交互作用和提升血管与心肺系统的功能越完善,人体就能产生越多的血流量。血流量越大代表血液的含氧量高,而血液含氧量高的肌肉才能持续运动。此外,体内血浆的比例会增加,并经糖分解产生人体所需的能量。

其他提升跑步能力的方式还包括肌耐力、强度及灵活度。如果再加上完善的心肺系统(由于心脏与肺脏位于胸腔,因此称为心肺系统),跑步能力将会有持续性的进步。将科学应用于训练运动的领域(运动科学)对跑步的入门阶段或提升跑步能力都很有帮助。接下来,将根据心血管与心肺系统的构造及生理方面进行阐述。

训练进程的规则

传统的训练包含完整的基础或入门阶段,在这些阶段中所进行的相关训练时慢慢增加持续跑步的时间,再加上以减重和增加训练次数为目的的肌力训练。一般都会有一个加强体力的训练(阈值训练与坡度训),再加上一个阻力渐进式的肌力训练。这种训练的跑程距离较短但训练时间却非常长,而且最后会根据短时间高强度的训练方式(最大摄氧量)及抗阻力训练与休息时的状态来检查训练成果。

通常会在训练末期安排一场比赛,但考量到跑者的体力必须在短时间内恢复至比赛水平,因此比赛的距离都非常短。为了提升跑者的跑步能力并延长跑者的跑步生涯,通常会根据训练的成效、跑程长短再加上每段训练周期后的休息期来决定训练周期的长短。

请跑者必须了解这绝对不是唯一的跑步训练方式,还有适应性训练和功能性训练,这些都是成功的跑步训练方式。不过,本书并不会针对这些训练原理的差别进行说明。一般来说,每一种训练的理念都具有其特殊意义,所以教练们对于每一种训练的理解和应用方式都不尽相同。因此,我们的目标是以简单、完整的方式呈现出训练的整体概念,而不是针对各种训练方式的优点进行辩论。

基础训练

基础训练的概念其实很简单,在这个阶段大部分的教练都同意必须采用轻松、有氧(依据人体的消耗氧气量)的步伐来进行训练,而非剧烈或无氧(靠已存在于体内的氧气)的方式。

运动量则必须以较小的单位逐渐增加,并利用数周时间等待体力恢复,才能进一步适应增加的运动量。此时可以以3周为一个阶段,其中包含4~6天的跑步训练,然后逐周增加10%的运动量,到了第3周运动量必须缩减为和首周相同。为了避免运动伤害,每周1次的长跑训练距离不可超过该周全部跑程的33%。最后跑者必须利用2~3节的肌力训练课程来弥补跑步训练的不足,而不单单是强调运动量的多少。

对于准备参加10公里赛的跑者来说,由于心肺系统必须经过一段时间才能够适应训练时的运动量(适应力与速度和肌肉的发展有关),因此,跑者必须在初期阶段耗费非常长的时间。此外,采用慢速步伐完成有氧跑步训练时,必须花费较长时间,因此在跑步过程中,跑者必须不断吸入氧气,促使心脏持续输送血液、增加血流量,血液的循环有助于微血管的扩张及增加血流的速度。扩张的微血管能够输送大量的血液至身体各部位的肌肉,并带走肌肉与其他组织里的废物,让肌肉得以正常运动。

假如一项训练计划忽略或轻视了基础训练的重要性,那么该计划就是违背了训练科学的原则,任何以提升跑步能力为目标的训练计划若没有大量采用轻松的有氧跑步训练,最后都将宣告失败。大家普遍的疑问是基础训练期应该持续多久,这个问题看似简单但却无法轻易找到答案,最恰当的答案应该是根据运动员的实际需求来决定。

基础训练期的长短主要是依据运动员需要多少时间才能够培养出适合跑步的体能、运动员对于每天跑步是否感到轻松、运动员的骨骼肌强度,以及跑程的长度是否让运动员觉得无聊或提不起劲,这些都是决定基础训练期长短的因素。

对于一个正在接受训练,准备要参加10公里以上的老练跑者来说,基础训练期以6~8周为原则。凡是参加10公里或10公里以下跑程,经验丰富的跑者需4~6周的基础训练期,而新手则需要接受较长的基础训练,有时前4~6月几乎大半时间都耗费在基础训练上。另一个常见的问题就是运动员究竟该跑多快。

一般而言,在缺乏乳酸阈值或压力测试的状况下,运动员跑步时的心跳必须维持在心跳上限值的70~75%,或是以跑步时人体最大摄氧量的70%为基准。此外,也可以根据比赛时的表现利用步速表算出有氧跑步训练的适当步速。

强调基础训练并不是忽略或轻视其他类型的训练,其他类型的训练还包括节奏跑、乳酸阈值、定速跑、坡度跑和最大摄氧量训练,这些训练其实都已成为完整训练计划中的一部分,并且扮演着特殊的角色。另外,为了提升速度,跑者必须接受强化神经肌肉的训练。在基础训练阶段加入其他训练的目的是为了加强耐力,由于这类训练方式能增强心血管与心肺系统的功能,对于提升跑步能力也非常有帮助。

责任编辑:

.jpg)

普通会员

普通会员