蒙古摔跤这项运动,可追溯至匈奴时代, 而蒙古文化早先受到其西方克烈、乃蛮诸部文化影响;克烈、乃蛮又受到其西方畏吾儿、西辽的影响,这一带的摔跤原盛行如现在所谓的「自由式」摔跤,是卧倒仍然相搏,必使对方两肩着地为止。

据《多桑蒙古史》记载窝阔台喜观角抵一节,对蒙古与波斯力士摔跤的描述:「二人相扑时,蒙古力士投比列于地。比列戏曰:『紧持之,否则我将脱身而起』,语甫毕,亟反蒙古力士而投之地」,可知倒地并非摔跤胜败之标准;在《巴都罕》一书中,记载蒙古军那达慕一节:「三轮交锋中,双 肩一次未着地者,誉为巴图鲁(即蒙古语“英雄”之意)」,指明不仅要肩着地,而且是双肩着地。

这种摔跤因为可以任意制服对方,易发生死亡现象,统治者常藉以作为杀人的工具,如《蒙古秘史》记载,成吉思汗之弟别勒古台与主儿乞部的不里孛阔均以力士着称,而别勒古台曾败于不里孛阔,并在宴会时被其砍伤。

一日,成吉思汗叫别勒古台与不里孛阔比赛摔跤,不里孛阔故意倒下,别勒古台压不住他,就抓住他的肩 膀、骑上他的臀部,并回头看成吉思汗。

可汗咬了咬自己的下唇,别勒古台明白其意,就骑在不里孛阔身上,从两边交错扼住其颈项向后扯,用膝盖按住,折断了不里孛阔的嵴骨,不里孛阔死前说:「我本来不会被别勒古台所胜!因为怕可汗,故意倒下了,我在犹豫之间,丧了性命!」

蒙古人的摔跤活动,原具有极大的体育、军事性质,是用以锻鍊力量和技巧,与选拔力士的依据,到了元帝国建立后,因局势安定,人们对于文化生活的要求日益提高,摔跤的社会娱乐成分也越来越重。元仁宗时朝廷就专设「校署」职司摔跤管理,并设计专供摔跤的衣服,同时也由具有名望的摔跤手充当兼职裁判。

今天的俄罗斯桑搏的起源也深受蒙古式摔交的影响,在现在的格鲁吉亚,很多摔交手的着装同蒙古交手的摔交装几乎没有什么区别。

《元史‧仁宗三》的「盛德录」也记载:「延祐六年六月庚申,赐角抵百二十人钞,各千贯」,可见摔跤之盛;而《口北三厅志‧诈马行》中所描述的「九州水陆千官 供,曼延角抵呈巧雄」,也说明了摔跤是宴会娱乐中的重要项目。

到了满清时代,在后金的兵营和宫廷中,由蒙古人将蒙古摔跤传播开来。而因为统治者极为重视摔跤,经常举行「布库之战」或「演布库」(布库是由蒙古语的「搏克」转来,指摔跤手或大力人,指摔跤手或大力士),也有许多如特木德黑、杜尔麻、门都等着名的摔跤手。

据 《清太宗实录》,天聪六年六月,「阿鲁部之特木德黑力士与土尔班克库克特之杜尔麻于会兵处角力,杜尔麻胜,特木德黑负,门都与杜尔麻角力,门都胜,杜尔麻 负」。《东华录》则记载,天聪八年正月乙巳,「上御中殿,命士默图济农、查萨克图杜棱、噶尔珠塞特尔三贝勒下三旗力士,先与小力士为角扺戏,后令阿尔萨兰 与三旗选报力士较,阿尔萨兰不容立定,一一高举掷之,各国人无不惊奇」

另外,在以前 蒙古摔跤并没有正式场地,清代以后在一般娱乐活动时,摔跤也是临时选择一平坦地方举行;但在进行正式比赛或重大节日举行表演时,则要选修场地,如在善扑营内的摔跤场,是掘直径18尺、深3尺的圆坑,坑底填以树枝,上铺沾了桐油的刨花,刨花上再铺黄土和沙土,最上方再铺一层毯子,在毯子上比赛;若在紫阁等处比赛,则在月台上铺厚的棕毯,这种场地设备,已和当今的十分接近了。

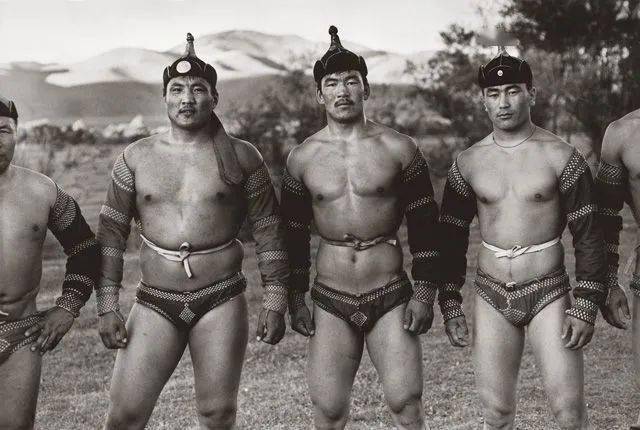

现在蒙古国以及俄罗斯蒙古族摔跤手所穿的摔跤衣,和中国蒙古族有所不同,蒙古国与俄罗斯蒙古族摔跤手头顶蒙古帽,身穿用多层帆布製成的崁肩,前面以两条细绳綑绑,崁肩上不见铜镜存在,摔跤手下身穿的是绣有图桉的三角裤;而中蒙古族穿的则是绣有图桉的白色宽大裤子,腰间还繫有红、蓝、黄三色相间的绸子大围裙, 摔跤手们脚蹬高大的蒙古马靴。在一些重大的比赛与表演时,帽、衣、靴上还会镶有金、银饰物。

蒙古国的摔跤手,只有在国家级比赛获胜,才能获得头衔和荣誉。头衔分为四种,分别是鹰「纳擒」、大象「瞻」、雄狮「阿尔斯兰」、巨人「阿伏日喀」,当一个摔 跤手连胜无轮,可获得「纳擒」的封号,连胜七轮可赢得「瞻」的荣誉,最后胜出九轮的冠军被封为「阿尔斯兰」,想要被封为至尊的「阿伏日喀」,则必须赢得两 次那达慕的冠军,如果获得三届冠军,就晋级为全国巨人;获得四届冠军,则晋级为荣誉巨人。一个已经拥有「阿伏日喀」头衔的摔跤手,每次在参与那达慕比赛持续获得冠军后,都会在头衔上追加新的华丽封号。

摔跤手赞歌:“从七勃里处挥舞而来,震得山岳动盪不已;从八勃里处跳跃而来,踏得大地震撼颠簸,从前面勐一看去,犹如一隻斑虎;从后面乍一看去,犹如一隻勐虎。他有雄狮般的力道,他有巨象般的躯体。这摔跤手的功夫,实在令人惊奇。

责任编辑:

.jpg)

普通会员

普通会员