前情提要

1. 你为什么总是失控?

2. 不控制就瘦不下来吗?

3. 两个原则,让你吃的更开心。

又暴食了…

一吃碳水就得催吐…

没管住嘴,对自己有点绝望…

已经吃饱了,但是停不下来,控制不住我自己…

为什么你总是失控?

为

什

么

?

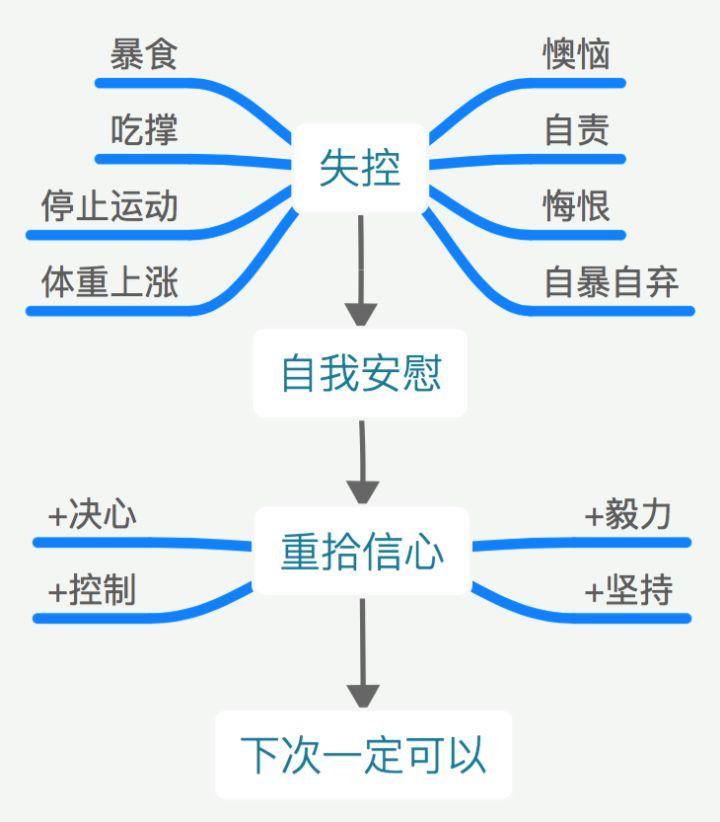

不管答案是什么,都会带着对自己的失望甚至嫌弃,不管怎样描述,都会带着自责的口吻。然后,经过一番自我安慰,调整好心态,继续带着毅力和坚持上路。

总是失控,总是对自己失望,总是鼓起勇气再次开始控制,甚至对自己更狠,如此反复,结果却循环往复。一样的过程,什么也没有改变。

问题出在哪?

我们想知道,自己为什么总是「失控」,不妨先思考一下,我们试图控制的,究竟是什么?

你想控制什么?

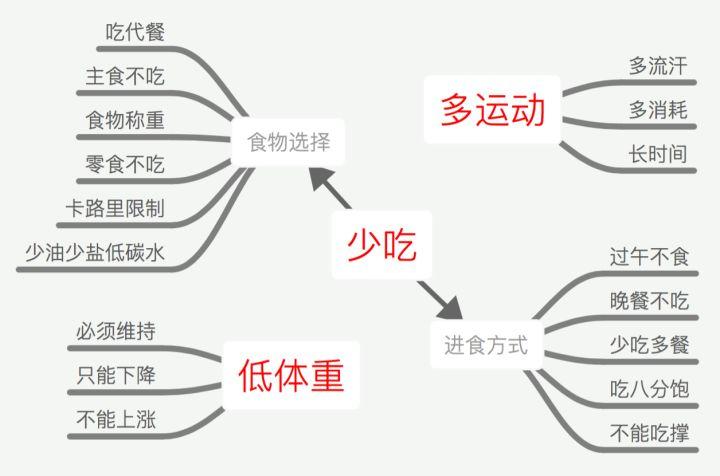

减肥中的我们,想控制的东西可多了,大概离不开这三样:

吃喝要限制

运动要达标

体重不能涨

那么问题来了:

你凭什么觉得你能做到这些?

你凭什么觉得能做到「少吃」的状态?

你凭什么觉得能保持「多运动」的状态?

你凭什么觉得体重会按照你所期望的方向发展?

以及,现在的你:

凭什么能每餐吃到刚刚好?

凭什么一吃饱就停下?

凭什么不再暴食?

你说:

因为我有决心坚持!

有钢铁一般的毅力!

一定能控制好自己!

可如果决心、毅力、控制真的有用,你根本就不会打开这篇文章。

当你依靠坚持、毅力、自控,去做一件事的时候,你往往正处于痛苦和不快乐的状态中,而从痛苦中尽快解脱是我们的本能。

就像你被开水烫了一下,第一反应,是不作任何处理这么忍着,还是立即用各种方式缓解烫伤的疼痛?——我们总会倾向于选择让我们感到舒服、开心的状态,尽量避免、尽快结束让我们不舒服、不开心的状态。

如果你依靠决心、毅力、自控,不允许自己做出舒服、开心的选择,你的身体最终也会促使你突破自控带来的束缚。

就是我那句话:禁欲往往伴随着纵欲。

还是我那句话:需要坚持的东西往往都坚持不下去。

失控不是你的错

不吃饭 → 饿了 → 吃了 → 吃多了…

强迫运动 → 累了 → 不想动 → 放弃了…

只接受体重下降 → 体重上涨 → 难过、焦虑、自暴自弃了…

这根本不是你的错,更不是你没有控制好!

原因只是:

这些事情本来就超出了你的掌控!

谁都没能力控制自己的食欲

谁都不想做自己不喜欢的事情

谁都没办法真正掌控自己的体重

你想要控制的这一切,本来就没办法控制,结果也自然不会朝着你预期的方向发展。

强行控制,最终的「失控」就是早晚的事!你却因此懊恼或自责,是不是不值得?

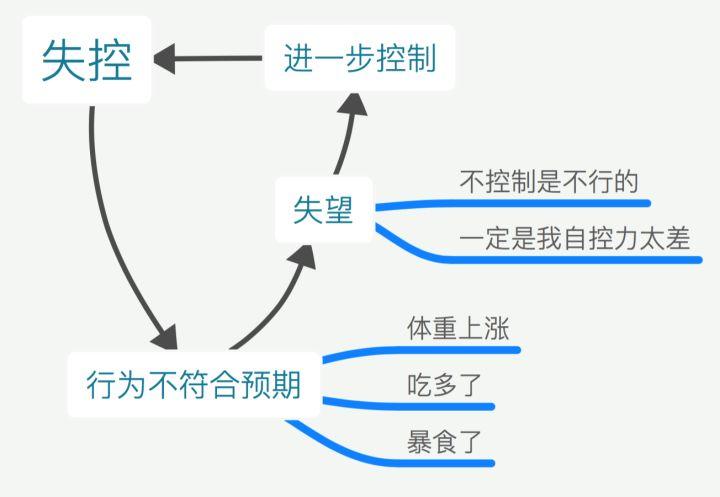

失望之后,你认为失败的原因是自控差,毅力差,所以决定进一步控制。

可然后呢?你当下做不到的、不想做的事情,并不会随着你的毅力和自控而发生改变。并且,过度的自我控制,还会带来身体报复性的反抗,引来更多的失控,如此反复。

我们想跳出这样的循环,却总是在关键的节点上做出同样的选择,然后祈祷这一次可以「坚持」更久一点,期待得到一个不同的结果。

你说,这样是不是很傻?

控制不了自己,怎么减肥?

减肥这件事,一直以来都跟自控和毅力扯在一起——胖是因为管不住嘴、减肥不见成效是吃多了(还是管不住嘴),运动坚持不下去是因为毅力差,没自控力……

所有胖子都是因为自控力差,所有瘦子都是自控力强?胖瘦这事儿怎么就跟自控力挂钩了呢?减肥怎么就变成毅力的磨炼了呢?拜托去问问身边正常的瘦子朋友,是凭借极强的自控维持体重的吗?

……

你也许认为只有控制,才是达到理想状态的唯一途径,然而越是控制,你离真正的理想状态就越远,搞不好还会误入歧途。

《自控力》一书中,有这样一段话:

有意识的戒烟,听起来似乎很简单。但心理学家知道,大部分人作决定的时候就像开了自动挡,根本不知道自己为什么作决定,也没有认真考虑这样做的后果。最可恨的是,我们有时根本意识不到自己已经作了决定。

有一项研究调查人们每天做多少和食物相关的决定——人们平均会猜14个,而如果我们认真去数的话,这种决定大约是227个。

人们是在毫无意识的情况下,作出这200多个选择的,而这仅仅是和食物相关的决定。

如果你都不知道自己在作决定,又怎么能控制自己呢?

人体就像一个大公司,鸡毛蒜皮的事情,由各个部门负责就好,如果每件事都需要领导层决策,那真的会累死我们的大脑。

所以呢,领导层只需要把控大方向,对重要的事情通过思考做出判断和决策就足够了。而自控,就像董事会,通常也只介入和干预领导层的重大决策。

我们的潜意识,代替我们完成了很多决策,而这些决策,很难被「自控」所影响。我们的行为模式,更多是由潜意识(思维习惯)决定的。

举个例子:

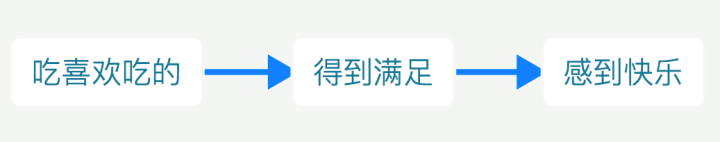

当我们第一次喝奶茶的时候,首先会仔细品尝奶茶的味道、口感,然后感觉不错,喝完后,感到开心、满足。

如果第二次、第三次喝奶茶,得出的结果是一样的,我们就会建立联结:

「喝奶茶=开心满足」

接下来,当我们纠结「今天喝点啥」的时候,大脑会直接给出建议:

来杯奶茶,吃了很开心很满足!

当我们思考「要不要喝奶茶」的时候,会直接得到结果:

喝啊,喝奶茶很开心很满足!

甚至,当我们不开心的时候,大脑会告诉我们:

不开心,就去喝奶茶啊!喝了奶茶很开心很满足!

发现没有?大脑为了节省决策时间,建立「喝奶茶=开心满足」的联结,但跳过了「细细品尝」的步骤——因为前几次我们「细细品尝」之后,得到的结果都是「开心满足」,所以身体实际的感知,一定程度上被固有的思维习惯代替了。

潜意识(思维习惯)代替深入思考直接作出决策,是一种高效且省事的处理方式,但这样的缺点在于,我们很难简单粗暴的改变思维习惯。

比如,当我们开始意识到,喝奶茶的频率有点多了,每顿都喝奶茶不那么健康的时候,想要依靠自控打破原有的思维模式是很难的。

因为我们已经产生「喝奶茶=开心满足」的联结,当我们不允许自己喝奶茶时,会认为失去了感到「开心满足」的权利,这必然是很难受的。

除了事物本身,实际上,进食份量的决策中也很容易被潜意识所替代。

当我们习惯了吃多,突然通过「自控」,让自己少吃,吃饱就停的时候,我们会感到很难受,因为我们早已经形成了「吃多=满足」这样的联结。即便吃多了会难受,也难以改变决策的过程,因为难受的感觉是进食行为结束之后的事情。

「自控」本来就很难真正的改变我们的行为模式,加上大多数行为是由我们的思维模式、潜意识直接决定的,压根儿就不会受「自控力」干预,所以,即便是我们尽可能的做到「自控」,所能影响和改变的行为也只有一小部分。

你并不需要控制

我提过很多观点,比如:

减肥不需要坚持和毅力

有氧运动并不是减肥的必需品

不要去算卡路里

抛开「能量守恒」的减肥观念

想吃什么吃什么

需要澄清的是,我从不否定有氧运动的作用,不否定「能量守恒」的观点,也从来没有鼓励你每天胡吃海喝暴饮暴食。

只是更希望你把每一个行为回归本心,而不是能量的收支,感受身体的饱腹感、舒适感以及微小的身心变化、而不是去关注体重和热量差。

所以本篇也并没有否定「自控力」的作用。

自控很重要,人没有自控力,很多事都无法完成。重点在于,需要借助自控力的事情有太多了,而我们的精力以及自控力,都是有限的,所以我更希望你能把「自控」运用在更需要它们的地方,让它们发挥更大的价值——显然,对于减肥而言,自控力无法带来多少实质性的帮助。

你想要的是什么?

自控对于减肥,就像用16G的iPhone,在每一次弹出「空间不足」的提示后,你皱着眉头删照片、删App、删微信聊天记录。

面对「空间不足」的提示,你似乎形成了条件反射,只想到不停的删删删,甚至想尽办法节省空间,却忘了去从根本上解决这个问题。正如每一次你的肠胃告诉你「这顿吃多了」,你想到的往往是下次要控制好,一定要管住嘴。

而你实际想要的,是更大的存储空间、更畅快的使用体验,让你能够不再耗费额外的精力和心情——换台128G的iPhone,才是你真正想要的,也是解决问题的根本。(Apple请把广告费转我支付宝)

在减肥中,我们一次次想借助自控力,修正当下的行为决策,从而让我们抵制住当下的种种诱惑或懒惰。但我们内心实际想要的,是彻底修正行为模式,不要再为每一次的吃喝而纠结,不要再为「胖」而烦恼。

修正行为模式的方式有很多种,「控制」显然不是最优解。

建立新的联结

修正行为,我们可以重新审视原有思维习惯(联结),或者,在固有的认知之上,建立更完整的联结。

比如上面喝奶茶的例子,经过多次喝奶茶,我们得到「喝奶茶=开心满足」的联结。现在我们可以尝试,重新掌握主动权,用自主思考代替思维习惯,更新一下原有联结中的结论。

试着回到第一次喝奶茶时的样子:一切的食物都是新鲜的,你需要仔细品尝味道、口感,然后问自己是否好吃,是否喜欢,再根据自己的实际感受得到结论。简单讲就是,认真吃饭,细细品味,感知食物,感受身体。

当然,我们也许依然会得到同样的结论,但至少这个结论是经过思考得出的,而不是由思维习惯左右的。接下来,我们可以尝试,在原有联结之上,建立更完整的联结。

我们首先要做的,就是停止控制,接受当下自己种种的「不健康行为」,接受自己就是无法控制吃喝、运动、体重,从而减少那些负面的情绪占用我们的精力和时间。

第二,把精力放在自己身上。当我们把精力放在控制上,关注的只有失控,只有自己做的不好的情形。而当我们把精力放在自己身上,你才会关注到身心的微小转变,感受到每一点进步。

第三,建立正向激励,放大自己的进步和成就感,鼓励自己不断的去尝试,把那些好的念头,转化为行动,感受并记下这些行动的体验,建立良性循环,从而对固有认知作出修正和完善。

在不断的尝试,以及感知自己身体、肠胃的舒适度的过程中,慢慢达成一种——「吃自己想吃的没问题,而且这样很开心,但是吃多了、撑了,原有的开心和满足感会大打折扣」这样的认知,形成更完整的联结。最终,让我们把这些新的尝试,变成自己新的生活方式。

我更希望你减肥的过程,可以让自己Feel Good——在正向激励中,让自己的行为得到修正,变得越来越好——主动做出更健康的行为决定,并从中找到快乐、成就感、满足感,从而让这些行为决策模式融入潜意识,改变固有的思维习惯,最终让自己变成真正的瘦子。

为什么你吃的不开心?

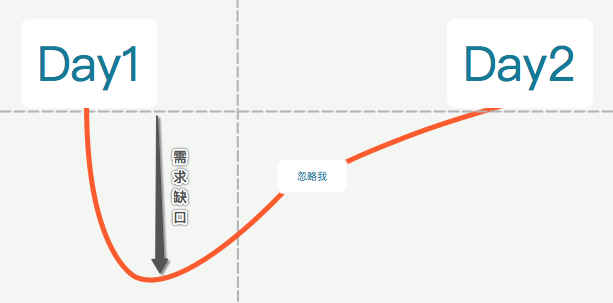

原因其实就是六个字——偏离真实需求。

《断舍离》一书中,关于如何取舍一件物品,讲过一个判定方法,大意是说:单纯的去思考——「这个东西,我现在是否需要」。

这个判定方法同样适用于吃喝——想让自己吃的开心,就在购买和进食的过程中,问自己:这个(这口)食物,我现在是否需要。

1.仅满足你的真实需求

2.仅满足「当下」需求

为了买而买,得不偿失

——你买了多少,就会吃多少

我有个不好的习惯——囤零食。

我每次去超市都会买一堆零食回家,因为觉得方便。而现在电商一年四季零食的活动基本都在做,有时候活动也大到离谱,相比过去,连门都不用出,还更便宜,不买好像都对不起自己。

囤零食的次数多了,大概也就了解了自己的尿性:

1.不论购买零食时作出怎样的规划和安排,实际零食的消灭速度总是会比预期要快,甚至快很多。

2.不论打开零食包装的时候做出怎样的打算,一份零食几乎不可能分次吃。

正想减肥的你,是不是也会这样?

除此之外,当家里有零食的时候,每天都会至少拿一袋吃,即便是其实没那么想吃的情况:

看个美剧本来可以单纯的看,想到家里有零食,吃吧!

饭后本来可以什么都不吃,想到家里有零食,吃吧!

本来打算吃点水果,想到家里有零食,吃吧!

因为家里有零食,「今天会吃零食」,变成了必然事件。而当家里没有零食的时候,一天不吃零食好像也过的好好的,有时甚至都会忘了吃——「今天会吃零食」此时变为一种随机事件。

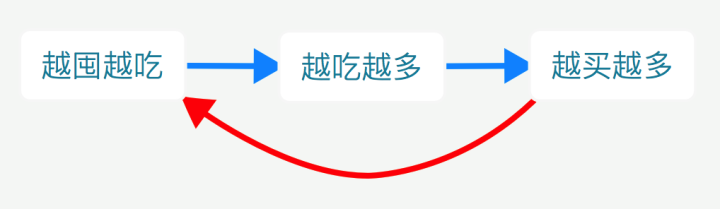

归根结底是因为:我们原本并没有需要那么多的零食。

不论多么爱吃零食的人,对零食的实际需求,都远远低于囤零食后实际吃掉的量。换句话说,囤零食,反而会让你吃进更多,且远超所需的零食。

不论是既定计划的破灭,还是行为本身的失控,随之而来的必然是各种负面的情绪。这样看来,囤零食,并没有让我们更快乐,反而给自己增加了一个「失控」的出口。

更重要的是,当囤的零食全部吃完时,你很可能会因此感到焦虑和恐惧,催生一种「戒断反应」,最终导致你的再一次大采购,如此反复。

囤零食的本质,是不按需购买!

为什么你吃的不开心?因为你的购买和进食的行为,偏离了真实需求。

让自己吃的快乐,第一条原则就是:仅满足你的真实需求。

何为「你的真实需求」?

你买东西吃,重点是你!想!吃!

所以想吃什么就买什么,吃多少足够就买多少,一切都只跟你自己的真实所需有关系。

比如,外卖App点餐,原本你吃30元的食物就可以吃饱,却因为商家满45-8或者满40才能用红包,而点了更多的餐品的行为,就违背了你自己的真实所需。

其实这样的行为也并不明智:

1.你虽然享受了优惠,但实际上并没有少花钱,因为你本来只需要花30元。

2.往往用来「凑单」的餐品,多为小吃、饮品而非主食类,咱也不谈什么营养价值、卡路里或者减肥啥的,重点是因优惠而点的这些食物,原本你并没有打算要吃,现在却只能本着「不浪费」的精神,全部吃掉。

3.就这样,你的一餐饭,莫名其妙多吃了很多原本没打算吃,而且完全可有可无的食物。因为吃过量,随之而来的肠胃不适,以及糟糕的心情,肯定会盖过享受到优惠的喜悦。

满减、指定半价、超值套餐等等优惠政策,是商家的营销策略,跟你原本想吃的餐品及份量本无关系。若是你的实际所需恰好也能享受到优惠,当然更好,但这也仅仅是锦上添花,如果因为种种「优惠」改变购买决策,就本末倒置了,而且,违背了你的真实需求,最终也很难吃的开心。

购买任何你想吃的食物,也仅仅吃你想吃的餐品及份量,才是最开心且最舒服的状态。在购买食物时,以你为中心,抛开客观条件干扰,仅考虑你的真实需求,并以满足你的需求为核心,按需购买。

为了吃而吃,浪费的不止是食物

——满足当下需求,才最快乐

我有时候去楼下拿快递,偶尔就想买点什么带上楼吃。自从对薯片的好感降低之后,经常面对一堆零食纠结半天,结果空手而归。

后来,发现了恰恰各种口味的瓜子不错,之后一段时间里,我就经常会买来看片吃。可有时候吧,美剧都点开了,突然想吃个零食,真的就懒得下楼了,于是就叫便利店送上来。便利店10元起送,也就是说我一次得叫两袋才行。

一段时间后我发现:

虽然现在我已经不会一次吃两袋零食了,但是,剩下的一袋,几乎都会在第二天被干掉。而我第二天原本并不是一定得吃零食,但我极有可能会随便找个理由或者时间把零食吃掉。

最重要的是,这第二袋零食,往往吃的「很不理想」,甚至时常会吃到一半就觉得——这玩意儿又油又辣又咸(仿佛进入了「贤者模式」)。

你一定也有这种体会吧?

喜欢吃的食物,在某事某刻某地,特定的情境下吃到,是开心满足的。而有时候吃原本喜欢的东西,却好像没什么感觉,甚至会嫌弃。吃完后常常也只剩下心理的空虚、愧疚和身体上的不适。

看起来,只是单纯的吃自己喜欢吃的,未必会让我们感到快乐。

也就是说:

你的「想吃」所创造的「需求」,是有时效性的。

这个需求只属于现在这个时刻,也只有在当下这个时刻,才能被最大化的满足,带来最大化的快乐。就像现在的你对于曾经热恋的ex或者暗恋过的对象,多半也不会有兴趣了。

我最开始之所以要从便利店叫零食,是因为当下的需求希望被满足,第一袋零食满足的是此时此刻的我(的需求),吃第一袋零食,可以获得我期望中的满足和快乐。

然而每次为了凑单而买的第二袋零食,并不是当下(今天)所需,而且会在第二天变成任务或负担,最重要的是,它不能带给我同等的快乐。

在选购时,仅考虑当下实际需求,仅购买当下实际所需,仅满足当下需求。

明明想吃麦当劳,却不让自己吃。

明明喜欢喝奶茶,却去喝黑咖啡。

……

不尊重自己的真实需求,必然不会吃的开心。

明明只需要一个巨无霸,因为套餐看起来划算,额外吃了薯条、可乐。

明明只需要一份薯条,因为买一送一,吃了两份。

明明吃饱了,因为薯条还有剩,所以要吃完。

……

不满足自己的真实需求,最终吃的也不会开心。

吃的不开心,是因为偏离了真实需求。我们要学会不偏不倚的,恰到好处的满足自己需求:

1. 尊重真实需求

不逃避、不压抑自己内心的食欲。吃自己真正想吃的食物及分量,不用其他替代,不随便将就。这也是探究真实需求、回归合理食欲的前提。

2. 以自我为中心

购买食物,是因为你想吃而买,关于份量和数量的选择,源自你想吃多少,你实际需要多少。你真实需求的优先级,大于一切。不论优惠多大,价格多便宜,如果你不需要那么多,或者根本没想吃这些,就无需为了便宜而吃。

包括但不限于:价格、促销活动、他人推荐等。

买什么,买多少,怎么买,是你自己的真实需求决定。

吃什么,吃多少,怎么吃,是你自己的需求缺口决定。

跟其他人事物没有任何关系。

3. 认清真实需求

在你决定购买食物时,先想清楚:你是因为原本一直就想吃而买,还是刚好看到所以想买。

我们上面分析过了,前者最终带来的快乐和满足感远远大于后者,在有限的食量下,让自己吃更多因「想吃而买」的食物,显然是更开心且明智的选择。

4. 认清需求时效

只有满足当下实际所需,才是最开心的。

如果一种食物我们想一次性买很多,说明我们喜欢吃,而如果喜欢吃的东西,在日后变成了负担或者罪恶感的元凶,势必会影响我们对它的好感度。

所以,想吃的更开心,想让食物更好的满足我们,就不要提前或额外购买现在没打算吃,或没那么需要的东西,仅购买当下实际所需。

5. 按需购买(随吃随买)

最理想的状态当然是:想吃多少,需要多少,就买多少。然而万恶的食品公司和销售策略培养了我们买大、买多的消费习惯。

如果你暂时不知道自己实际需要多少,尝试这样做:允许自己吃任何你想吃的东西,允许自己吃想吃的分量,但在购买时,选择小份,并且分次购买,吃完再买。

购买小份也许看起来不划算,但想想这些年你为减肥走的弯路,花的冤枉钱,几块钱的差价真都不是事儿,更何况「亏」几块钱,换来的是身体的舒适,发自内心的开心,何乐而不为呢?

按需购买、随吃随买、吃完再买。相比一次性买很多,你吃的总量会更少且更符合实际所需,不管从金钱还是健康的角度,都要更划算。

6. 按需进食

在最想吃的时候,也就是需求缺口打开时,去吃。因「想吃」而吃,而不是因为「身边有」而吃。

在进食过程中后期,随着饱腹感的增加,试着感受对食物实际需求度的逐渐降低,在适当的时候尝试中断(暂停)进食。

问自己:「这一口」,现在的我,是否需要。我是否已经吃的差不多了?

7. 尊重食物

生活中一定会经常出现:当下需求满足已经满足(吃饱了、够了),但食物还没有吃完的情况。

这时,我们要本着珍惜食物的精神,果断废弃掉它们(也可以分享给你的朋友),因为此时此刻,这些食物对你而言已经毫无价值——它们无法继续带给你快乐,没准还会让你身体不适或带来负面的情绪。

珍惜食物,或者说不浪费食物,最重要的,不是一点不剩的全部吃完,而是让食物最大化的发挥它的价值——带给我们身心的满足和快乐。在我们真实需求得到满足后,随即废弃掉多余的食物,就是对食物最大的尊重。

废弃的食物,抵扣不了你花出去的钱,也救济不了非洲的小朋友,想要不浪费,最好的方式不是硬着头皮吃掉不需要的食物,而是在下次尝试着购买自己真正所需的份量。(初期可以完全废弃掉,后期可以购买封口夹)

真正的浪费,是你为了便宜(或其他与你真实需求无关的因素),去买大份的食物、现在没打算吃的食物、根本不需要的食物。 浪费与否,在你购买食物时就已经决定,跟你最终吃了多少进肚子没有关系。

控制不住自己,就永远都瘦不下来了吗?未必。事实上,控制住自己,瘦下来,也很难长期维持。因为胖瘦的区别无关体重,无关自控,更无关毅力。

思维决定行为,行为影响胖瘦。让你瘦的,是思维模式,是生活方式,而不是体重秤上的数字,更不是能量的差值。所以,你是想做个自律的胖子,让自己瘦一段时间,还是做个普通的瘦子,让自己瘦一辈子呢?

想清楚:

你要的是什么?

你的「痛点」是什么?

你真正需要改变的是什么?

责任编辑:

.jpg)

普通会员

普通会员