前情提要

1. 如何判断一个说法是错的?

2. 怎样的说法是正确的?

3. 拓展阅读:柳叶刀说“低碳饮食导致短寿”,是真的吗?

一篇理论向长文,建议静下心慢慢看,或者先马再看,真的能帮助你识别谣言,少走弯路!

很早就想整理这篇文章了,授人以鱼不如授人以渔,此文一出估计很多谣言便不攻自破。

希望你读完本篇后,获得独立判断谣言的能力,不再为别人的愚蠢付出自己的代价,不再因为一群半吊子专家的臆想而活在恐慌中,不再被利益机构的商业套路误导整天做耍猴一样的运动,也不再会把注意力集中在无关紧要的事情上。

就像上一篇推送:运动对减肥效果微乎其微,即便已经说的非常清楚了但还是会有人不信,没关系,你能动起来就很不容易了,运动至少对健康还是有用的,如果在正确的方法下…… 算了,不扯这个了,今天我们主要讲谣言的事。

最近丁香医生做的事就很有意思,一直都在打击谣言,明里暗里地撕逼,断他人财路,哈哈哈哈,我很欣赏,希望不再有类似权健的事发生。

一、如何判断一个说法是错的

如果我说:第45任美国总统是希拉里而不是特朗普,那么你能100%的确定我错了,为什么?因为我提出的说法与客观事实不符。

如果一个说法,可以被证实是错的,那么这个说法就是错的。事实上,也只有一个说法在被证实是错的情况下,我们才能说这个说法是错的。

但是对于比较复杂的生理或营养说法,想证实其错误性就难多了,需要严谨的调查和分析。

在讲解使用严谨方式来证实一个说法错误性之前,我们先介绍一些更加实用的「偏方」方法。

1.简单高效的暴力判错法

我经常会说这样一句话:『 常识嘛,当然是错的。』

故事是这样的:在我从事健身减脂这几年,曾经无数次被人用「常识」狠怼:很多人反对我的某个看法,理由就是这个看法与某个「常识说法」矛盾(很多人认为碳水致胖是常识,更早的是脂肪致胖,认为GI比热量重要,还有人认为光靠运动能减肥也是常识),这种事不断的发生,以至于我实在是不耐烦了,谁再跟我提「常识」,我都会用前面那句话怼回去!

常识一定是错的吗?当然不一定,甚至在生活中的大多数场合,常识都是对的。然而,在健身减脂和健康领域,人们产生「常识」的方式早已被各种无良商家扭曲,结果就是一个正确常识的存在,必然伴随着99个错误常识。

以下我将提供一些其他的判断方法,这些方法都属于类似「常识判错法」的「偏方」,逻辑上并不严谨,也必然会有误伤,但基于现状和一些其他的理由,这些方法从统计角度看,正确率奇高。

符合以下特征的说法,绝大多数都是错的:

声称某种食物或营养有危害的说法

某种食物或某种营养能导致肥胖,或对健康产生某种危害,此类说法,绝大多数都是谣言。

例子包括:碳水致胖,脂肪致胖,谷物伤大脑,低碳水伤大脑,蛋白质伤肾,红肉致癌,等等等等。

此类说法,大多都是诞生于媒体对粗糙研究的夸大性质解读(别忘了,「XXX危害生命」这种style的说法,是外行媒体的最爱,媒体恨不得每天都有一种能导致人类灭亡的食物出现,传播这种说法时更是不遗余力),绝大多数都有直接的证伪研究。

目前,在使用剂量符合现实情况的前提下,我只知道一个例外,那就是反式脂肪对人体的危害,这个说法是有确凿证据支持的,其他说法要么有严重夸大的成分,要么是纯粹的胡说八道(如果把酒精算作营养的话,过量饮酒有害的说法显然也是正确的)。

声称某种食物或营养具有神奇功效的说法

声称某种食物或营养,对减肥或对健康有超出其他同类食物的好处,大多是谣言,或夸大其词的吹牛皮。

负卡路里食物,超级食物,排毒清肠食物等等说法,均数此类。

此类说法的诞生套路与楼上类似,人们期盼万能食物的存在,一招解决所有问题,媒体利用了这种心理,不断炒作某种普通的食物,仅此而已。

当然,有某些类型的食物,至少在实验室里看,确实具有多方面的好处(比如鱼油),但是这种好处不应该被夸大到能显著影响实践的地步。

强调一两篇研究的理论推导类说法

前几年有一个很火的TED演讲《Diet为什么不管用》,其中的观点就属于此类说法,主讲人Sandra通篇只拿出了一例研究作为证据,其他全是她自己的猜测和推导,引用的研究也有硬伤。

这种引用低质量研究+理论推导风格的说法,绝大多数都是错的。

当然,没有拿出证据,不代表证据一定不存在。但如果一个人使用这种不正规的方式,提出一个有可能颠覆他人实践,改变别人生活的观点时,不拿出直接的证据,而使用粗糙研究做依据,靠讲故事,煽情,秀术语来形成说服力。——我只能说,他在忽悠。

此类说法花样繁多,典型的例子集中在「碳水」,「胰岛素」,「升糖指数(GI)」「基础代谢」,「HIIT」这几个关键词上(顺便一提,出现这几个关键词的说法,也大多数都是谣言)。

来自职业健美圈的说法

作为一个行业(或者一门生意),职业健美圈里可能有正能量存在,但如果只看这个圈子对普通人健身的影响,黑暗,是他的主旋律。增肌健身圈子里的错误说法,90%以上都来源于职业健美圈,一名职业健美者如果讲一句真话,都有背叛圈子的嫌疑。

五十多年来,职业健美圈不断的向普通人健身者输出错误的训练和饮食方法,不断制造谣言,利用职业健美者让人震撼的身材,在普通人健身者当中树立权威地位,从来不敢公开承认:职业健美者是一群有着基因优势的药物专家,在训练和饮食知识方面并不比你的小学体育老师高超。

如果你得知一个说法的来源是职业健美圈,或者是由职业健美选手提出的,请先默认他是胡说八道。

误伤当然会有,职业健美者当然也有理性的,或者真正关心普通人健身者的,但是大体上,不要对这个圈子传出来的知识报任何指望,除非你也想成为一名药物专家。

最近突然火起来的说法

最近很火的,都在传的说法,大多都是媒体炒作的现象,也大多都是错的。

七十年代的脂肪致胖论,最近几年的碳水致胖论(当然也会有部分比较严谨的表述,这里不做深究),无麸质饮食,HIIT运动,与这些潮流diet和训练有关的说法,正确的概率极低,本质原因仍然是媒体对低质量研究的错误或夸大性质解读。

2.偏方判错法的补充说明

以上5个「偏方」式的判断谣言的说法,有些读者或许会认为,其中包含了浓厚的作者主观好恶,缺乏客观性。

我想说,就像欧美人仇恨纳粹一样,而亚洲人更仇恨军国日本一样,这种偏见可能是真实存在的,但如果你也被错误的健身和减脂说法骗过几十轮,为别人的愚蠢付出大量的时间和金钱代价,因为反弹和健身失败而不断承受痛苦,你就会知道,以上描述并不夸张,判错方法也完全可以在实践中使用。

当然,如果你对以上偏方方法表示怀疑,也有充足的时间和精力,那么既然信息都是公开的,你可以自由的使用下段介绍的严谨方法,去判断一个说法是否错误。

3.严谨的判错方法

只有在一个说法被「证实」是错了的情况下,我们才能说他是错的。严谨的判错方法,其实就是严谨的「证实」方式,其中的关键,就是证伪这个说法的证据。

一个说法的证伪证据,可以是个例,比如你想证伪『吃螃蟹一定会死』这个说法,你只要吃一口螃蟹,然后活下去就行了。但一般情况下,谣言说法并没有这么容易被个例证伪,比如『吃螃蟹会提高X癌发病率』这个说法,你就没办法通过个例证伪,这种情况下,你就要找到研究证据。

如果你能搜到一些研究,用确凿的证据证明了一个说法是错的,那就极有可能说明这个说法确实是错的(具体也要看那个证伪研究的质量)。

以「同样热量的糖,比其他营养更容易导致肥胖」这说法为例,我们使用最简单的pubmed,或者查找持反面观点的文章引用的研究,最终能找到以下几个证伪研究:

1. Weight loss in overweight subjects following low-sucrose or sucrose-containing diets. 低糖组8周减掉2.2公斤体重,高糖组减掉3公斤体重;

2. Metabolic and behavioral effects of a high-sucrose diet during weight loss | The American Journal of Clinical Nutrition | Oxford Academic 低糖组6周减掉7.4公斤体重,高糖组减掉7公斤体重;

3. Calorie for calorie, dietary fat restriction results in more body fat loss than carbohydrate restriction in people with obesity 低脂肪高糖组6天减掉0.59kg体脂肪,低碳水组减掉0.53kg体脂肪,低脂肪组的热量差略大(765大卡vs707大卡)

然后检查下这些研究是不是有硬伤(样本太少,动物实验,相关性研究),如果证伪研究没有硬伤,游戏结束,「同样热量的糖,比其他营养更容易导致肥胖」这个说法,就是不可靠的。

当然,这里并不是说,低碳饮食不能减肥,也没在讨论高糖饮食是否引起其他健康问题,而是单纯地取证「同样热量的糖,比其他营养更容易导致肥胖」是不可靠的。

有一种情况例外,就是正面和反面都存在多个高质量研究的情况(典型的例子是肌酸对力量表现的影响),这种情况需要单独讨论,涉及到说法的生效场合,这里不多说。

用这种方法检查一个说法是否错误,看起来复杂,思路其实很简单,就是检查这个说法是否被「证实」是错误的,「证实」这两个字,是关键词。

4.判断「忽悠」的方法

如果我告诉你『火星上有一种长得像章鱼的生物』,你会立刻认为我错了吗?一般来说并不会,你很可能会问我这么说的理由是什么,这个时候如果我告诉你,『前天晚上我夜观星空,用眼睛看到的』,你才会断定我在胡说八道。

但是请注意,这个时候,你无法证明我说的一定是错的,事实上我说的完全有可能是正确的。不过,这改变不了我在胡说八道的事实。

有些时候,因为缺乏严谨的研究证据,你无法证实一个说法一定是错的,但是你可以判断这个说法是胡说八道,或者是不怀好意的忽悠。

如何判断一个说法是忽悠:

1. 看这个说法的表述语气;

2. 看这个说法背后是否有证据。

如果一个说法背后没有严谨的研究证据支持,只有轶事证据,权威言论,理论猜测,低质量研究之类的玩意支持,同时又使用了肯定的语气,那这个说法就是不负责任的,有忽悠甚至欺诈的嫌疑。

相关的例子,参考「偏方判错法」段落中出现的具体说法例子。

二、怎样的说法是正确

首先请自行思考这个问题:『在健康,营养和健身领域,怎样的说法才算是正确的说法?』

也许你脑子里会闪过一大堆复杂的念头,但最后还是会放弃,心里想:『我不当营养师也不当健身教练,较这个真干嘛?管他对错,能让我健康,让我身材好就行了!』

恭喜你答对了!

对那些描述客观规律的说法而言,较真确实没什么意义,因为绝对正确的说法,是不存在的(有学术背景的读者可能会秒get,科学的说法是可以被证伪的)。我们更关心的,是这个说法是否在实践中能发挥作用,如果在实践中给力,恰当利用就能获得健康或者身材管理方便的好处,我们就承认这个说法的正确性。

具体来说,只要一个说法符合全部下面的条件,我们就可以认为这个说法足够的可靠:

1. 强证据:有足够强度的研究证据做支持;

2. 无反面证据:不存在足够强度的证据证实其错误性;

3. 现实不玄幻:说法生效的条件不极端,在实际生活中容易达成。

翻译成人话:你可以认为,只要一个说法有大量牛逼研究的支持,目前还没有被有力的打脸,并且这个说法,不是只在人发神经的时候才生效,那么这个说法就是可靠的,也可以说是正确的。

比如我们说『热量平衡对体重变化有决定性影响』这个说法是对的,因为:

1. 在所有热量受控制的研究中,受试者的体重变化都被热量平衡的状态决定,而不显著受其他变量影响;

2. 目前还没有出现高精度的研究,发现热量平衡之外的因素能对体重变化产生显著影响(截肢研究不算);

3. 热量平衡对体重变化的影响,是在日常生活中就会发生的,而不是在极端条件下才会发生。

1.正确概率,取决于证据强度

一个说法正确的概率,取决于「证据强度」。换而言之,支持一个说法的牛逼研究越多,这个说法的出错的概率就越小。

根据证据强度的等级,我们大概可以把说法按照正确的概率,再细分为三个等级:

A:极可能正确,几乎不可能被推翻的说法;

B:很可能正确,但说不定会在几十年后被推翻的说法;

C:可能正确,但因为背后的研究质量一般,就算明天被推翻也正常。

区别的关键,就是这个说法背后研究的质量和数量。

如果一个说法背后有大量优质研究支持,同时没有优质研究反对,那么这个说法会达到A标准。即使只想达到C标准,也需要若干质量合格的研究支持。

2.正确的说法,不能脱离现实

如果不使用少吃多餐的饮食模式,你的身体就会进入饥饿模式,代谢下降,容易长胖。

在我看来,少吃多餐提高代谢,多吃少餐降低代谢这个说法,只有外行才会没完没了的唠叨。但如果你说他是绝对错的,也不那么公平,因为这个说法背后还真有一个研究支持,这个研究也确实发现多吃少餐组的代谢下降了,然而,这个多吃少餐组到底是怎样的多吃少餐呢?

——他们在五天里,只吃了一顿饭。

神经病。

类似的例子,在这个圈子里并不少见:果糖危害言论引用的研究中,受试者吃了相当于20个苹果中含有额果糖;阿巴斯甜危害言论引用的研究中,受试者摄入的阿巴斯甜相当于15罐零度可乐;还有一个认为力量运动有某种危害(我记不清了)的言论,引用的研究使用了蠢到家的巨大容量训练方式。

即使一个说法有有力的证据支持,他发生的条件也必须现实不玄幻,这个说法才可能有实践意义的。

3.偏方:用特征来判断说法的可靠性

显然的,如果遇到一个说法,就去谨慎的分析他引用的研究,判断研究的质量,实在是够浪费时间。这里列出一些我个人总结的,可靠说法的常见特征:

作者提到,这个观点背后有多个研究支持时:这是一种严谨的表现,至少作者没有试图只用一句「研究发现」糊弄过去。注意,很多时候,作者不会刻意强调研究的质量,一般是因为这个说法没有对立的研究,或者这个说法并不颠覆之前的认知,以至于没有很多怀疑的理由。

作者提到,这个观点背后有研究支持,也有研究反对:这也是严谨的表现。在我的印象中,如果作者有胆量向读者说明对立研究的存在,那他在态度上,至少是足够严谨和负责任的,一般不会使用不恰当的表述。

在某个说法普遍被以肯定的语气表述时,作者虽然支持这个说法,但仍使用猜测的语气:十多年前,人们首次在研究中发现少吃多餐模式能带来更多次的消耗提升,很多人因此声称少吃多餐更有利于脂肪燃烧,而真正具有严谨态度的学者,都使用猜测的语气来表达这个观点,少吃多餐「可能」会对减脂有好处,因为他们并没有看到最终的结果。在没有确凿证据时,即使有大量肯定的声音,也坚持使用猜测语气表达观点的作者,往往都是可靠的。

如何上述特征的说法,虽然未必是绝对严谨的,但就我个人的观察来看,大体上都是可靠的,出错只是偶然事件。

关于正确的说法,最后的温馨提示:一个说法正确,只能说明这个说法是尊重客观规律的,至于是否要遵从这个说法改变自己的饮食或训练方式,显然还要做更多的考虑才能决定,不是说一个说法正确,就一定要受其影响改变实践。

最后的话

作为普通人,我接触健身和减脂减肥已有十余年年,接触并相信过无数种五花八门的说法,很多还付诸实践。后来,我相信过的这些说法,一个接一个的被证伪。刚开始,淳朴老实的我没有想很多,直到这种事情不断不断不断的重演,我才意识到事情有点不对劲。

再后来,我开始系统的了解减脂和增肌的全貌,见识到了真正科学和严谨的理论,才知道之前自己接触的那些说法,不过是利用人们认知漏洞制造出的谣言,也大概猜到了为什么谣言的数量远胜于真相。

从事健身减脂这几年来,我把一半以上的时间都用在辟谣上,逐个分析每一个危害大流传广的谣言,分析他们是怎么产生的,为什么是错的,有什么实践上的危害。

现在,希望能从根本上解决问题,让你获得对抗谣言的终极思维武器,有能力独立的判断一个说法的可靠性,不需要等待针对的辟谣文章,就能大致识别出一个谣言。有了这个能力,你就能不受误导和干扰,持续走在饮食和训练正轨上,用最短的路径,实现减脂或健身成功。

谣言止于智者,现在开始,你便是其中一个。

拓展阅读

(不关心可以忽略)

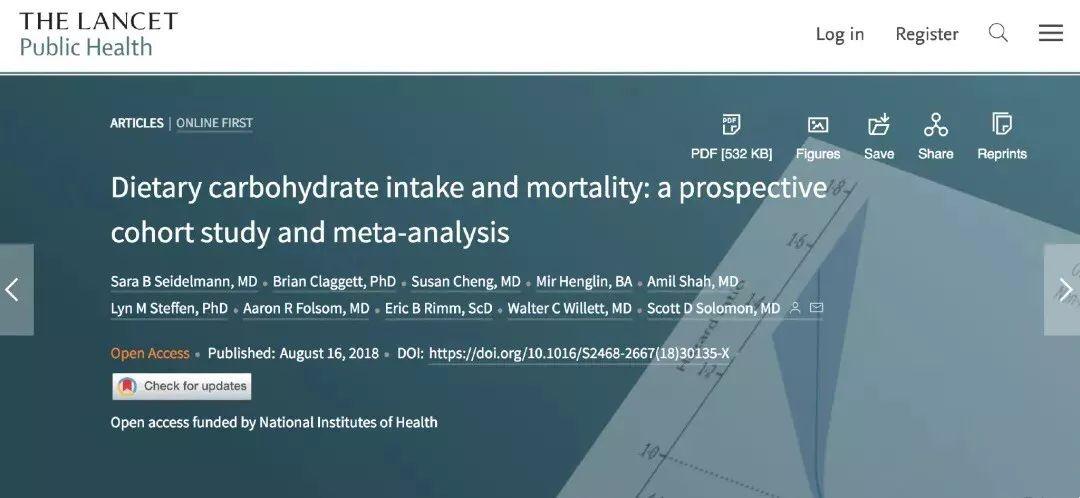

即便所谓权威机构柳叶刀的一些文章也需要大家明辨,很多朋友都喜欢拿这些言论问我是否真的是这样,什么低碳饮食缩短寿命,3个动作给你6块腹肌,抗阻训练才是减肥的最佳途径……还提供了一堆实验数据,结果一看,根本没有实践指导意义。

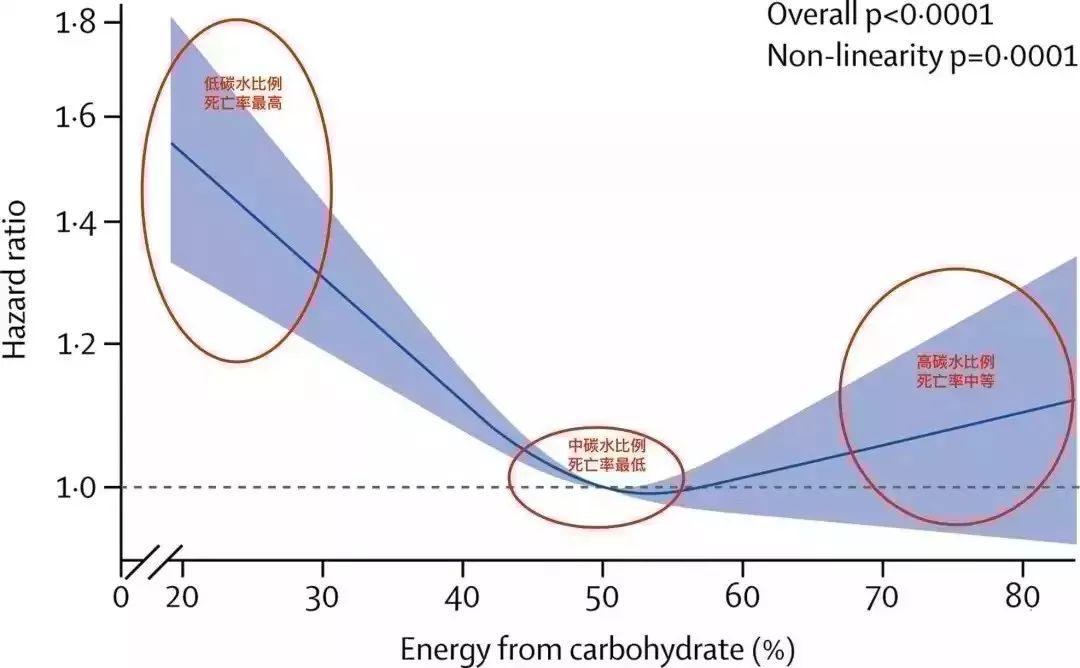

不久前,权威医学杂志柳叶刀刊登了一篇研究,大意是「饮食中碳水比例太低或太高,均与较高的死亡率呈相关性」,于是,网络上出现了这样的声音:

- 低碳水饮食容易导致短寿,生酮和低碳派被打脸。

- 高碳水和低碳水都容易导致短寿,中碳水饮食是最好的。

此类观点的出现,不外乎两个原因:

- 柳叶刀作为始作桶者,具有很强的权威属性。

- 人们喜欢简单粗暴的规律,诸如「吃谷物得老年痴呆」,「吃粗粮有益健康」之类。

然而,此类观点的提出者,或者相信这个观点的人,有没有想过这样一个问题:

单单一篇研究的发现,有没有资格直接拿来指导实践?甚至退一步讲,有没有一丁点实践层面的参考价值?

我不否认每一种极端的减肥饮食都会导致相应的健康问题。但,柳叶刀的这篇研究,表面上看,是狠狠打了低碳和生酮派的脸,但如果有人把这篇研究作为依据,声称低碳水饮食有害,那其实这种行径,与低碳生酮、原始饮食相比,并没有本质差别,因为柳叶刀发表的这篇研究,根本就没资格指导普通人的饮食实践。

至于原因,可以总结为:

单一的研究,本来就不大可能独立作为某个实践建议的依据,除非:

1. 这个研究的设计极为精密,排除了人们能想到的所有干扰因素;

2. 被研究的目标非常简单;而柳叶刀的研究,作为一个分析复杂问题的初步研究,两条均未贴上边。

此外,即使是对于一个初步的,本来就没打算直接揭示因果规律的研究来讲,这个研究也有明显的硬伤和局限性,你甚至无法判断出碳水比例与寿命有真实、明显的相关性,更不要说二者之前的因果关系了。

在介绍研究细节之前,我们需要强调,这篇研究和他引出的观点,本身不是最重要的,以后,你一定还会看到无数个研究,引出无数个观点,给你无数个实践建议,他们看起来都很有说服力,却又持对立的结论。对于你,我,这些渴望得到健康,又每天都被各路媒体当猴耍的普通人来说,更重要的,恐怕是看待这些研究,观点和实践建议的方式:研究能否准确的还原客观规律?研究结论能否直接指导实践?重要的问题能否简单的回答?

当然,我们还是先看看柳叶刀的这篇研究。

一、研究是怎样的

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30135-X/fulltext#seccestitle150

这是一篇前瞻性队列研究,检验饮食中碳水比例与寿命的相关性。

「碳水比例」与「寿命」这两个词,我们都能看懂,他们太过吸引眼球,以至于非专业的吃瓜群众,很难意识到这个研究是一个检验相关性,而非因果关系的研究。

从1987年开始,研究选择了一万五千多名年龄在45-64岁之间的实验对象,并对他们的饮食进行长达25年的跟踪,同时记录他们的死亡情况。

饮食跟踪的方式,是三年一度的饮食频次问卷(FFQ)。简单来说,就是有一群人每三年找你一次,让你填一个大问卷,问卷里的问题,类似于『过去三年里,你每天吃几次面包,每次吃多少?每天吃几次西兰花,每次吃多少?每天吃几次鸡,每次吃多少……』,其中食物的类型有很多,有对照图片,食物的份量也有对照图片作为直观参考。除了饮食情况之外,实验对象的吸烟,运动,糖尿病等情况也被调查进来。

根据收集到的问卷结果,研究人员对实验参与者们的营养细节进行推测,得到一套数据,数据中包含每一名受试者日常饮食的热量,宏观营养(碳水,脂肪,蛋白质,纤维),宏观营养的类型也是细分过的(区别开动物蛋白和植物蛋白,区别开饱和脂肪和不饱和脂肪等等)。

截止到2017年,一共发生了6283例死亡,研究人员对比饮食数据与死亡情况,得到了这样的分布图:

由此,一些人就开始声称『低碳水饮食缩短寿命』。

二、单一的研究不能直接指导实践

暂且不能说这篇研究是不是有硬伤和槽点,以某个单一的研究为依据,直接提实践建议,本身就是不正规的行为。单一的研究,只是拼图的一个碎片,以碎片信息为依据的实践建议,其理论基础的正确性如何,根本无从保证,完全有可能是错的。

一个理论,要有足够强度的证据做支持,才能被认为是正确可用的。而最够的强度的证据,往往需要由多个RCTs研究(你可以理解为高度精密设计的,尽可能排除了干扰因素的研究)组成。单一的研究,除非设计得极为精密,排除了所有人们能想到的干扰因素,否则是无法支撑一个理论的。

而问题的复杂性,会进一步削弱单一研究的地位。对于类似「什么影响寿命」这种复杂的问题来说,排除所有干扰因素,对于任何单一的实验来说都是不现实的。一个研究要想确凿的证明出碳水比例与寿命之间的因果关系,必然要设计得极为苛刻,或许要找到几十对双胞胎,要求他们在一人去世之前,每天摄入的热量相同,运动情况相同,心理压力感受相同,食物类型也大致相同,只有碳水比例不同,这样才能准确的揭示出碳水比例与寿命的关系。

以某个单一的研究为依据提实践建议,这种做法还有一个致命缺陷,那就是忽视持对立结论的研究的存在。一个研究发现了一个规律,另一个研究发现了相反的规律,这种事情简直太常见了,如果你想证明一个规律是真实存在的,你必须清楚的解释出,为什么持对立观点的研究会存在,他们有什么样的问题以至于结论不可信,为什么你引用的研究是可信的。

为什么我们讨论这些东西?重新梳理一下目前的逻辑:

- 柳叶刀刊登的这篇研究,根本无法用来指导实践,连参考价值都没有,我们甚至在详细的检查这个研究之前就能做出这样的判断;

- 为什么?因为以单一的研究为依据提出实践建议,本身就是极其不正规的行为,之所以这样评价,又是因为单一研究的局限性,导致其很难独立支撑某个理论;

- 在详细分析柳叶刀的研究后,我们不外乎会发现两种可能:研究有硬伤;研究比较完美,无硬伤。但无论是哪种结果,都无法改变1和2中的结论。

刚才提到,单一的研究,在设计极为精密的情况下,有可能会为某个理论提供较高强度的证据,但柳叶刀的这篇研究,因为其本身的类型(检验相关性的研究)问题,天生不可能成为这种研究。

三、相关性研究本身的问题

尽管这篇研究,在排除干扰因素这方面做了一些努力(排除了使用极端高热量和低热量饮食的受试者,对吸烟、运动、糖尿病等明显会影响寿命的因素进行了加权处理等),但这种努力只是对于相关性分析来说的,即使做到完美,也能是准确的检验出事物之间的相关性,而不是因果关系。

如果这篇研究的方法完美,或许就能发现碳水比例与寿命之间清晰的相关关系,能够发现,至少从统计角度看,「使用低碳水饮食的人,寿命一般也短一些」,但仍然无法判断出,导致这些人相对短寿的,到底是碳水比例,还是别的什么东西。

然而,这篇研究,即使对于一个初步研究来说,离「完美」的标准也还差得远。

四、研究收集到的信息,可信度有多高?

这个研究最要命的问题,恐怕就是收集信息的方式——饮食频次调查问卷FFQ。

请回想一下,2016年的夏天,你平均每天吃几份红肉?几份鱼?几片面包?几碗米饭?几两蔬菜?

……

人对琐事的记忆是有限的,就算你勉强能回答出这些问题,准确率也是很难说的。

这篇研究使用这种对记忆力挑战很大的方式去收集信息,从而估算出的数据,可信度能有多高?

这里正好有一篇文章(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30121379),详细的分析的FFQ方法的硬伤,他的结论可比我凶残多了,这篇文章认为FFQ压根没资格作为收集信息的科学方法。

除了FFQ方法的问题之外,研究人员自己也提到另一个问题,就是收集到的信息,只反应参与者6年内的饮食情况,无法收集到其他时间的情况,所以如果一个参与者的饮食结构发生了改变,那么他的信息就不再有参考价值。

此外,因为参与者的年龄均超过45岁,我们也无从得知他们前半生的饮食情况。

当然,我并不是说这个研究没有价值,我认为这篇研究有很大很大的价值,不过这个价值,是对于实验室来说的,与普通人的实践无直接关联。

人体是复杂的整体,健康或饮食的管理行为,复杂性也低不到哪去。想用简单粗暴的方式解决复杂的问题,这个想法本身就是不靠谱的,各路媒体利用人们爱走捷径的心理,每天都用『只要怎样怎样,就能搞定健康』之类的说法给你洗脑,让你以为只要做一件事就能搞定健康问题——不存在的。你需要的,是系统的知识,而不是碎片。

最后,谣言止于智者。

责任编辑:

.jpg)

普通会员

普通会员